"В метрических свидетельствах пишут, где человек родился и когда, и только не пишут, для чего он родился" (Мориц-Готлиб Сафир)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/ОЧЕРКИ/"ПРОБЫ ПЕРА"

Итоги кропотливых поисков, краткие впечатления и попытки выразить в чувствах мир, который я вижу

"НАСЛЕДИЕ. РАТНЫЙ ПОДВИГ. ЧАСТЬ I. СИМАХИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ"

15 февраля 2022 г.

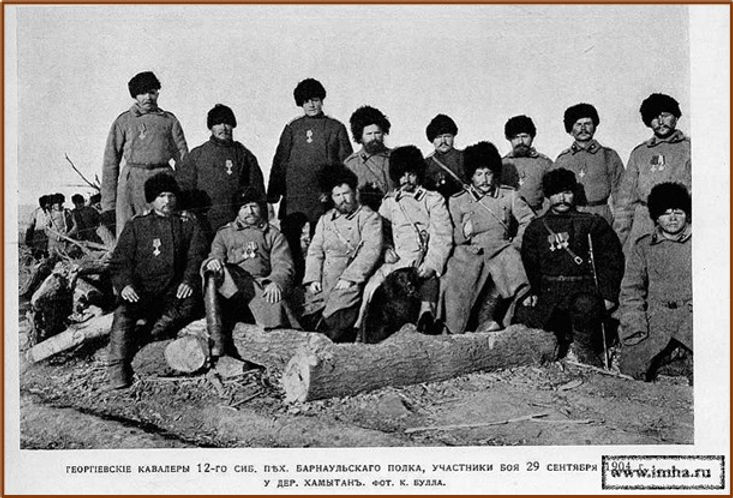

Данная работа является Первой частью из задуманной трилогии. Первая часть посвящена прадеду Симахину Николаю Николаевичу и участию 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка в Русско-японской войне, где прадед был награжден Знаком Отличия Военного ордена Св. Георгия 4 ст. Во второй части (над ней идет активная работа) будет изложена история другого прадеда - Кузнецова Виктора Леонтьевича, его участие в Первой мировой войне, ранении под Барановичами в 1916 году и пленению. В работе будет восстановлена история 33-го пехотного Елецкого полка, в котором служил Кузнецов В.Л. и исследован вопрос плена. Третья часть будет посвящена деду Полуянову Прокопию Петровичу и его участию в составе 92-го Гвардейского минометного полка в Великой Отечественной войне (материал для книги в основном собран).

Идея книги родилась из случайно полученных сведений, что прадед участвовал в Русско-японской войне и был награжден ЗОВО 4 ст. Поэтому я решил собрать воедино разрозненные факты, касающиеся 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка и его участия в Русско-японской войне, в которой полк проявил мужество и героизм, ознаменованные вручением полку Георгиевского знамени. В архивах (РГВИА и ГААК) документы полка не сохранились.

В настоящей работе для ввода читателя в основное историческое содержание книги приводится серия рассказов из жизни автора и связанных с его военными сборами в 12-й Гвардейской ракетной бригаде. Далее кратко приводится исторический очерк о 12-м пехотном Сибирском Барнаульском полку, об истории горнозаводских войск Алтайского горного округа.

Из ряда источников воссоздается картина участия полка в боевых действиях на территории Маньчжурии против японцев. Приводятся описание основных сражений, в которых полк принял непосредственное участие: первые бои в составе сводной группы генерала Мищенко, битва при Дашичао, Ляоляном, на реке Шахе и под Мукденом.

Читатель познакомится с состоянием Русской армией перед войной, театром военных действий, организацией снабжения войск.

Одна из главных тем работы – биографические справки об офицерах полка. Ряд историй удалось уточнить, найти ранее не известные факты. Пришлось провести тщательный глубокий анализ сведений, доступных в сети Интернет. При этом поиск осуществлялся не только в русскоязычном секторе Интернета, но и за рубежом. Изучены тысячи страниц журналов боевых действий частей Русской Императорской Армии в период Великой войны в поисках крупиц сведений о судьбах офицеров полка.

Отдельно приводятся краткие сведения о нижних чинах полка, награжденных в годы Русско-японской войны Знаками Отличия Военного Ордена Св. Георгия.

Приводятся списки погибших. Краткая справка о небоевых потерях с конкретными данными.

В последней главе приведены две истории прямо и косвенно, связанных с историей полка. Первая – об организации детского дома на Алтае бывшим музыкантом полка, а вторая, ранее опубликованная в журнале «Сибирские огни» (февраль 2010 года), об участии 3-го Сибирского Барнаульского стрелкового полка в Ледяном походе. История о том, как войны-барнаульцы прошли в разгар холодной зимы несколько тысяч километров по льду рек Ангары, Лены, через Байкал и далее через горы в Читу. История о мужестве и чести сибиряков в годы Гражданской войны.

ПАМЯТЬ

09 марта 2022 г.

Работа "Память" стало моим первым исследованием. Первоначально я планировал просто обощить годичный опыт своей работы в архивах Томска и Барнаула по восстановлению своей родословной. А именно, одной веточки Симахиных - заводских крестьян, сибирских старожил из села Ложкино Енисейской волости Бийского уезда Алтайского горного округа.

Но по мере работы получилось что-то для меня неожиданное.

К материалам архивных исследований я добавил работы по истории Бийска, Алтайского горного округа. Попытался дать сведения - кто такие мастеровые и заводские крестьяне. Как и почему другая моя веточка из родословной - бывшие помещичьи крестьяне из сельца Малые Хрущевки, Ягодновской волости, Данковского уезда, Рязанской губернии Быковы, оказались на Алтае. Что их заставило покинуть Рязанский край, как мог осуществляться их переезд в далекую Сибирь, как они обустраивались на новом месте и что это им дало.

Рассчитывая на своих близких и будущих потомков, как читателей «Памяти», хотелось донести до них всю возможную информацию об алтайских предках в комплексе.

«Память» затрагивает и такой непростой вопрос нашей истории как становление бывших крепостных крестьян в мощное сословие крепких середняков и их страшный «закат» в годы репрессий.

Почему «Память» - в годы перестройки был опубликован роман-эссе о русской истории «Память» (1978—1984) советского писателя, родом из Сибири, Владимира Алексеевича Чивилихина. Эта работа произвела на меня, еще очень молодого человека, сильное впечатление. И это чувство сопровождает меня всю мою сознательную жизнь. Отдавая дань памяти великому писателю и гражданину, я и решил назвать свою первую работу – «Память».

ПЕРВЫЙ ОЧЕРК О ПОЕЗДКЕ В ПОС. ПАЛОЧКА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

12 марта 2022 г.

Очерк написан в конце октября 2019 года по впечатлениям о первой поездке в пос. Палочка Верхнекетского района Томской области – место спецпоселения и гибели прадеда Симахина Николая Николаевича и прабабушки Марии Васильевны, героя «Наследие. Ратный подвиг». Очерк является логическим продолжением исследовательской работы по восстановлению родословной (книга «Память»). Приоткрывает «тайны» генеалогических связей между семьями переселенцев из Европейской России на Алтай в село Ложкино из рода Ляпиных и старожильческого сибирского рода Симахиных. А также о страшных и трагических судьбах спецпереселенцев в Нарымский край в 30-е года XX века.

На фото место предполагаемого захоронения моих предков на кладбище бывшего спецпереселенческого поселка Городецк. Здесь в общих могилах нашли последнее пристанище сотни без вины виноватых алтайских крестьян, погибших от голода, холода и болезней.

ВТОРОЙ ОЧЕРК О ПОЕЗДКЕ В ПОС. ПАЛОЧКА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

15 марта 2022 г.

Вторая поездка в пос. Палочка состоялась 28 августа 2020 года. Поводом для поездки послужило открытие в поселке Центра памяти раскулаченных спецпереселенцев с Алтая. О впечатлениях об этой поездке я и рассказываю в данном очерке.

На фотографии современный Городецк - бывший поселок спецпереселенцев с Алтая, главным образом здесь жили бывшие крестьяне с. Ложкино.

ОТРЫВОК ИЗ НОВОЙ РАБОТЫ "НАСЛЕДИЕ. РАТНЫЙ ПОДВИГ. ЧАСТЬ II. КУЗНЕЦОВ ВИКТОР ЛЕОНТЬЕВИЧ"

22 марта 2022 г.

Предлагаю ознакомиться с отрывком из третьей моей работы, посвященной прадеду моей жены - Кузнецову Виктору Леонтьевичу. В рамках даннного исследования я восстанавливаю боевую историю 33-го пехотного Елецкого полка, в составе которого Кузнецов В.Л. воевал в годы Великой войны.

Летом 1916 года во время кровопролитной Барановической операции Русской армии он был ранен у Дарьевской высоты и попал в немецкий плен. После плена вернулся уже в Советскую Россию и проживал в селе Вершинино Томского района Томской области.

На фото семья Кузнецова Виктора Леонтьевича.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ "ЗАЩИЩАЛ ЛИ ЕЛЕЦКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК «БАГРАТИОНОВЫ ФЛЕШИ»?"

28 марта 2022 г.

Этим отрывком из восстанавливаемой мною истории Елецкого пехотного полка в рамках работы "Наследие. Ратный подвиг. Часть II ...", хочу показать, как разрушаются мифы и приоткрываются реальные обстоятельства боевых действий.

В современной историографии считается, что Елецкий пехотный полк, участвуя в Бородинском сражении отличился при обороне «Багратионовых флешей». Так, например, на официальном сайте МБУК «Елецкий городской краеведческий музей» была размещена публикация «Событие в истории Ельца: участие Елецкого пехотного полка в Отечественной войне 1812 года», утверждается, что:

«В Бородинском сражении гренадерские роты Елецкого полка в составе сводной гренадерской дивизии графа Михаила Семеновича Воронцова защищали «Багратионовы флеши» – самое жаркое место битвы, где неприятель 8 раз с яростью ходил в атаку, куда Наполеон бросил 40 000 войска и где смертельно был ранен защитник флешей – любимец солдат и Кутузова – Багратион. Наполеон, не считаясь с потерями, бросал в атаку один полк за другим. Флеши несколько раз переходили из рук в руки. Сражение длилось около 6 часов, вокруг флешей лежали тысячи убитых.

Остальные роты Елецкого полка первоначально находились в резерве за Курганной батареей, но к вечеру были выдвинуты для отражения атак французской кавалерии. Во время отражения второй атаки на батарее не хватило снарядов. Французы потеснили русских и ненадолго овладели батареей, захватили 18 орудий, но без снарядов. Отбивая очередную атаку противника, 1-й батальон полка пошел в контратаку. Сделав залп из ружей, воины бросились в штыковую атаку. Впереди был командир батальона полковник И.Н. Мордвинов (второй). В этом бою он получил тяжелое ранение. Его сменил подполковник В.Г.Тушин. И его враг «отметил» — через несколько часов взрывом он был контужен, но остался в строю, не покинул поле боя и продолжал командовать батальоном. Наши пехотинцы так увлеклись преследованием отступающих французов, что оторвались от главных сил…».

И это не единственный источник. А как же было на самом деле? Привожу результаты моего собственного исторического расследования (составная часть восстанавливаемой мною истории Елецкого пехотного полка).

На заставке портрет Льва Антиповича Тургенева, выполненный неизвестным художником. В годы Отечественной войны 1812 года подполковник Тургенев Л.А. был командиром Елецкого пехотного полка.

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ ...

08 апреля 2022 г.

Еще один отрывок из новой работы «Наследие. Ратный подвиг. Часть II…».

Достоин уважения не тот, кто стоит во главе государства, но тот, кто умеет им управлять.

Н. Макиавелли

Большинство моих читателей наверное и не знают о такой проблеме, как о роли личности в истории. Если обратиться к Большой советской энциклопедии (Большая Советская Энциклопедия / Главный редактор Б. А. Введенский. - Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия». - 2-е изд. - Т. 36. - С. 641-642), то обнаружим там следующую трактовку этого вопроса с позиций теории марксизма-ленинизма: «Не отдельные личности создают общество, а общество и классы, его составляющие, формируют личность, не герои создают народ, а народ создаёт героев и двигает вперёд историю. Марксизм исходит из примата общества, народа, класса над отдельной личностью».

Но вот в армии скорее наоборот. Там командир формирует личность солдата, который за любимым начальником готов хоть в огонь, хоть в воду. Когда ваш «покорный слуга» был курсантом военной кафедры и познавал азы службы командира взвода управления в 12-й ракетной бригаде, за три месяца полевых сборов, столкнулся с двумя типами командиров (в/ч 10182). Первый – комдив 2, был, что называется «офицерская кость» - высок, статен, красив, интеллигентен. Но это внешние качества. В части в течение дня его было не видно. По сути «заправлял» в дивизионе, не командовал, а именно заправлял (!), заместитель комдива по политической части. Не было такого дня, чтобы во время утреннего построения он грубо не матерился или «не распускал рук» по отношению к рядовым. Как результат – в дивизионе царила дедовщина в самом неприглядном ее виде. А вот комдив 3 был полной противоположностью – маленький, коренастый, несимпатичный. Но в веренной ему части он знал все. Не было такого уголка, где не побывал бы комдив 3. Как у настоящего хозяина дома, у него все в дивизионе было на высшем уровне. Он был строг, но справедлив. Солдаты уважали командира и платили дисциплиной и отличным знанием своего боевого дела.

Славная история Елецкого пехотного полка неразрывно связана с личностями его шефов и командиров. Среди этих офицеров есть имена, которые известны своим полководческим талантом и личным героизмом всей России: генерал от инфантерии Дмитрий Сергеевич Дохтуров, полковник Лев Антипович Тургенев, флигель-адъютант Павел Петрович Липранди. И множество других знатных воинских династий Русской императорской армии прошли через Ельцев, ведя их к бессмертным подвигам.

Об одном из таких командиров хочу рассказать моему читателю. Качества этого офицера достойны подражанию. И память о нем должна храниться потомками с высочайшим почтением. Речь идет об шефе полка Александре Яковлевиче Сукине (Сукин 2-ой).

Портрет коменданта Петропавловской крепости генерала-адьютанта А. Я. Сукина. А. Работа Н. Петцольдта. Холст, масло. Государственный Эрмитаж.

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН РУССКИЙ СОЛДАТ: ИЗ ИСТОРИИ "ШИПКИНСКОГО СИДЕНИЯ" В РУССКО-ТУРЕЦКУЮ ВОЙНУ 1877-1878 ГОДОВ.

30 мая 2022 г.

Теперь, как и у многих российских людей, мой день начинается и заканчивается с чтения новостных сводок о боевых действиях на Украине. Как офицер, я переживаю за молодых россиян, которые с оружием в руках несут нелегкую боевую службу.

Для молодого поколения, наверное, сложно понять, что такое русский солдат, из чего он сделан и что он носит в своем солдатском ранце.

В качестве короткой иллюстрации, приведу очередной отрывок из моей новой работы. Это период, когда русские войска ценой неимоверных усилий и героизма, в так называемое "Шипкинское сидение", обеспечивали общую победу русского оружия в очередную русско-турецкую войну 1877-1878 гг. и принесли братьям по вере - болгарам, свободу от многовекового турецкого рабства.

На заставке картина выдающегося руссского художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина – "Снежные траншеи" (Русские позиции на Шипкинском перевале).

ДЕБЛОКИРОВАНИЕ ШИПКИНСКОГО ПЕРЕВАЛА - НАВЕЧНО ВПИСАНО В ГЕРОИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ РУССКОЙ АРМИИ!

16 июня 2022 г.

Было бы несправедливым по отношению к читателю и памяти русских воинов не рассказать, чем закончилось знаменитое «Шипкинское сидение».

В нечеловеческих условиях корпус Радецкого не только выдержал атаки, бесконечные обстрелы и длительную осаду перевала со стороны турок, но русские смогли в конце декабря 1877 года совершить героический марш через заснеженные Балканы. Атаковать с тылу осаждавших Шипку турок и полностью их разгромить! Тем самым русские решили, по существу, учесть всей военной компании по освобождению болгар от оттоманского ига.

Размещая данный материал, я рассчитываю, что ребята, которые сейчас несут не легкую боевую службу, а среди них есть мой давний товарищ, с честью выполнят свой долг. А воинские подвиги предков укрепят их дух! Да хранит их господь!

На заставке картина русского художника-баталиста, военного историка, живописца, акварелиста, иллюстратора скульптора, генерал-лейтенанта в отставке Сафонова Александра Петровича (1852 –1913) «Переход русских войск через Балканы 13 декабря 1877 года».

Выдержки из дневника моего отца, Полуянова Леонида Прокопьевича. "Война".

21 февраля 2024 г.

Первая публикация из дневника посвящена детским воспоминаниям отца периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и его отцу, моему деду - Полуянову Прокопию Петровичу (1902 - 1965), ветерану войны, участнику всех основных сражений на театре военных действий: от Москвы, Сталинграда, Курской дуги до освобождения Белоруссии, Польши и взятия Берлина.

На заставке картина российского художника Дмитрия Юрьевича Васильева "Возвращение с фронта". Холст. Масло. 2010 год.